„Draw a distinction and a universe comes into being.“

George Spencer Brown

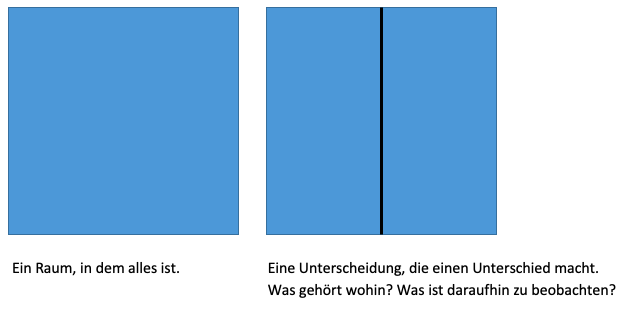

Was für eine Kirche möchte ich beraten? Für was für eine Kirche einstehen? Diese Fragen stelle ich mir als Kirchenentwickler, wohlwissend dass es die Rolle als Organisationsberater, Supervisor und Coach nicht mit sich bringt, inhaltlich-fachlich in Prozesse, die nicht mir gehören, einzusteigen. Gleichwohl kann ich aber von mir im beratenen System beobachtete Unterscheidungen heben, die einen Unterschied machen und die Wahlmöglichkeiten des Systems dadurch erhöhen, indem dieses in die Lage kommt, sich bewusst zu entscheiden, wie es diese Unterscheidungen nimmt, sein lässt oder verändert.

Womit ich Beratung, systemische Beratung, als eine Tätigkeit vorstellen möchte, die im Kern nichts anderes tut, als die eine und die andere Seite einer Differenzierung zu beobachten und diese Beobachtung zur Verfügung zu stellen. Entwicklung ist dann veränderte Unterscheidung und Linienführung, veränderte Muster und Wege, veränderte Prozesse und Worte. Nur durch die Unterscheidung von „Hier“ und „Da“, von „Ist“ und „Ist-Nicht“ entsteht ein Raum, in dem man sich bewegt: Was gehört dazu, was nicht, was hat welche Bedeutung, wie reden wir darüber, wer tut was deswegen? Wo geht’s lang? Konstruktivistisch geprägt, geht systemische Beratung davon aus, dass alle Unterscheidungen Vorstellungen sind – Konstruktionen. Es könnte alles auch ganz anders vorstellbar sein.

Wenn hinter der inneren Landkarte, die jede*r von dem, was wir „Wirklichkeit“ nennen, mit sich rumträgt, die Landschaft aufscheint, die die Landkarte beschreibt (und sei es nur für einen kurzen Moment), entsteht die Möglichkeit, dass sich die Landkarte der Landschaft verändert.

Man nehme also: ein Seil, in die Mitte eines Raums gelegt. Auf einmal wird etwas Unterscheidbar. Das Seil ist eine Unterscheidung, die einen Unterschied macht. Die – mit George Spencer Brown – neue Welten entstehen lässt. Es wäre ein Zeugnis wider des Heiligen Geistes, nicht an solchen Unterscheidungen zu arbeiten.

Zurück zur Kirche. Ich bin die wiederkehrenden Strukturdebatten leid. Das einzige, was sich dadurch ändert ist: Nichts. Neue Systeme entstehen nicht durch neue Organigramme oder neue Leitbilder oder neue Beschreibungen des Immergleichen, sondern durch neuartige Unterscheidungen. Eine neue Differenzierung und dadurch eine veränderte Perspektive auf die Dinge, die dann zu veränderten Wirklichkeiten und in Folge dessen zu veränderter Kommunikation führt. Was sich dann auch in Organigrammen, Leitbildern und Beschreibungen niederschlägt.

Die veränderte Unterscheidung geht der Veränderung voraus. Nach dem Motto: „Liebe Leute, ändert eure Landkarte von der Landschaft.“

Von vier Unterscheidungen soll die Rede sein.

„Ordnungen haben Vereinfachungen zum Ziel. Es geht um Reihenfolgen, Routinen, Prozesse, Methoden, alles also, damit man nicht ständig neu erfinden muss. Das Sortieren aber dient dem Neuanfang, dem Verbessern, der Perspektive. Sortieren ist der Wendepunkt.“

Wolf Lotter, BrandEins 06/2020

Die Unterscheidung von Pfarrei und Gemeinde

Pfarrei und Gemeinde sind unterschiedliche Dinge. Und es hilft der Ekklesiogenese kirchlicher Systeme, der Unterscheidung Raum zu geben.

Die Unterscheidung geht so:

Die Pfarrei ist ein vom Bischof bestimmter territorialer Bereich, in dem er sein bischöfliches Recht ausübt. Die Ortskirche (Diözese) soll laut kanonische Recht durch die Untergliederung in Pfarreien verwaltet werden (can. 374). Jede Pfarrei erhält Anteil am insoweit vorhandenen Vermögen der Diözese, insbesondere Geld und Personal. Die Pfarrei dient also der Organisation von Kirche, welche in Gemeinden, Gemeinschaften, Vereinen, Verbänden und Einrichtungen lebt (can. 215 und 216). Die Pfarrei ist der Ordnungsrahmen für die Gläubigen, die sich in Gemeinden sammeln. Die Pfarrei als Rechtsinstitut des Ortsbischofs hat Richtlinienkompetenz gegenüber ihren Gemeinden. Diese Kompetenz wird durch einen Vertreter des Bischofs, z.B. einen Pfarrer, ausgeübt (can. 515).

Die Gemeinde – als Orts- und Personalgemeinde, als territoriale und kategoriale Gemeinde, als vorübergehende Projektgemeinde und mitgliedschaftsorientierte Gemeinde mit fester Bindung – ist die Sammlung der Menschen um Jesus Christus, mitten in einer Lebenswelt und im Kontakt zu dieser. In einer Gemeinde verbindet sich die persönliche Weise der Nachfolge Jesu einzelner Menschen zu einer Gemeinschaft. Menschen sprechen von Heimat für den Glauben. Diese Heimat ist in zweifacher Weise nicht selbstbezüglich: nach innen auf Christus hin, nach außen auf die Umwelt hin – Gemeinde konzentriert sich in der Sammlung und fokussiert sich auf die Sendung. Die Gemeinde ist der Ort für die Inkulturation in den Glauben, der Unterweisung (Katechese), der Evangelisierung. In ihr findet der religiöse Sinn des christlichen Glaubens eine Form, in liturgischen, benediktionalen Riten, geistlichem Leben und mit diakonischem Impetus. Gemeinde definiert sich nicht durch ihre Zugehörigkeit zu einer Pfarrei (und ihrem Pfarrer), sondern durch ihr Bekenntnis – mit einem eigenen Stil, vieltönig und farbenfroh. Deswegen gibt es mitunter an einem Ort mehrere Gemeinden, in einer Pfarrei sowieso.

Ernst Troeltsch formulierte es 1912 in seinem Werk „Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen“ äußerst passend: „Die Pfarrei sorgt für die Gläubigen. Die Gläubigen sorgen für die Gemeinde.“

Das Kirchenrecht und die lehramtliche Dogmatik setzen die Unterscheidung von Pfarrei und Gemeinde viel stärker als die bürgerkirchlich bewegte Pastoral im deutschsprachigen Raum, die mit der Konstruktion (!) der „Pfarrgemeinde“ etwas zusammengedacht hat, was nicht zusammengehören muss. Die Sommerpost aus dem Vatikan, die Instruktion der Kleruskongregation, ist der Beleg für die Bedeutung der Unterscheidung: Wer noch in der Kategorie der alten Pfarr-Gemeinde denkt, dem zeigt der Verweis auf die kirchenrechtlich verankerte Rolle des Pfarrers (in seiner fürwahr engen Denkart des zölibatären Mannes) eine Grenze auf, während gleichzeitig in der Weltkirche anscheinend riesige Pfarreien mit diversen Kapellengemeindeteams möglich sind. Wie das? Weil in Mexiko-Stadt, dem Amazonas, Tansania und auf den Philippinen genauso wie im Vatikan zwischen Pfarrei und Gemeinde unterschieden wird. In weiten Teilen der Weltkirche ist es eine unvorstellbare Unterscheidung, dass ein Bistum mehr als 40 Pfarreien („So viele?“) und eine Pfarrei nur eine Gemeinde („So wenige?“) hat.

Geht man den Unterschied zwischen Pfarrei und Gemeinde mit, öffnen sich neue Welten. Die Unterscheidung liefert neue Perspektiven:

- Pfarreien errichtet man, Gemeinden entstehen. An Gemeinde nimmt man Teil, Pfarreien besucht man. Für eine Pfarrei entscheidet sich der Bischof, für eine Gemeinde der einzelne Mensch.

- Die Pfarrei dient der Ordnung, die Gemeinde dem Leben. Ein geordnetes Leben ist für viele Menschen erstrebenswert. Das Leben erträgt auch mal eine Zeit der Unordnung, aber eine gute Ordnung ohne Leben ist trotzdem tot. Das erleben wir mit Blick auf errichtete Pfarreien, denen das Gemeindeleben fehlt.

- Die Pfarrei hat eine rechtliche Konstitution und ist deswegen im Kirchenrecht genau beschrieben. Das Kirchenrecht fokussiert v.a. auf die Leitung der Pfarrei, die das Leben der Gläubigen (negativ ausgedrückt:) unter die Aufsicht, (positiv ausgedrückt:) unter die Obhut eines Pfarrers stellt. Auf die Gemeinde in ihrer sozialen Konstitution schaut das Kirchenrecht nicht. Das Kirchenrecht schaut nur auf die Organisation seines eigenen Systems. Warum sollte es auch anderes tun?

- Gemeinden entstehen manchmal ganz ohne Pfarrei. Eine große Pfarrei wird eine intakte Gemeinde deswegen nicht schrecken. Und es ist zu hoffen, dass am Ende einer Pfarrei noch genug Gemeinde übrig bleibt.

- Auch die kleinste Pfarrei hat mindestens zwei Gemeinden.

- Die Pfarrei ist als Merkmal von Kirche wichtig, geistlich ist sie unbedeutend. Die Pfarrei als solche braucht niemand. Aber wie bei jeder Organisation, die Zwecke von Menschen ordnet, ist sie sinnvoll.

- Menschen sind nicht „von der Wiege bis zur Bahre“ mit einer Gemeinde verbunden – Ausnahmen bestätigen die Regel. Menschen suchen sich Gemeinden nach Passung. Menschen wechseln Gemeinden oder sind in mehreren Gemeinden gleichzeitig verortet. Aber jede*r Katholik*in kann aus Ordnungsgründen nur einer Pfarrei angehören.

- Nicht die Pfarrei, sondern die Gemeinde ist für das Weitertragen des Christlichen konstitutiv.

- Angesichts der Unterscheidung von Pfarrei und Gemeinde sind auch die Formen von Leitung differenziert zu betrachten. Die kirchenrechtlichen Möglichkeiten der Leitung von Gemeinden durch Nicht-Kleriker sind nicht ausgeschöpft.

- Die Rede von der Kommunal-Gemeinde ist verwirrend, vermischt sie die soziale Gemeinschaft in einem Lebensraum und den Verwaltungsraum in ähnlicher Weise wie das pastorale Konstrukt der „Pfarrgemeinde“. Die Verwirrung wird noch größer, weil die staatskirchenrechtliche Bezeichnung „Kirchengemeinde“, die in allen mit weltlichem Recht in Verbindung stehenden Verwaltungsobliegenheiten – wie Personal, Bau, Finanzen – verwendet wird, analog zur Pfarrei zu verstehen ist.

- Kirchenentwicklung mit Fokus auf die Pfarrei fördert Strukturen und Programme, mit Fokus auf die Gemeinde Personen und Formate. Es braucht beides.

Es mag sich nun jede und jeder an dieser Stelle auf der Zunge zergehen lassen, wie die Unterscheidung von Pfarrei und Gemeinde mit Blick auf eigene Fragen und Herausforderungen neue Lösungen generiert. Schmeckt nach einem neuem Universum, nicht wahr? Dabei liegt da nur ein Seil.

Zum Weiterlesen:

- Gemeinsam Kirche Sein. Siehe v.a. Kapitel 6a) „Die Pfarrei verortet den Glauben“.

- Merkmale zur Unterscheidung von Pfarrei und Gemeinde aus dem Bistum Münster.

- Petro Müller: Eine kompakte Theologie der Gemeinde. LIT, Münster. Hier v.a. Kapitel „Verlern-Effekt: Pfarrei ≠ Gemeinde“.

- Andrea Qualbrink, Markus Etscheid-Stams et al: Gesucht: die Pfarrei der Zukunft. Der kreative Prozess im Bistum Essen.

- Neue Gemeindebilder durch Corona.

- Atlas neue Gemeindeformen.

Die Unterscheidung von Priester und Pfarrer

Die Unterscheidung von Priester und Pfarrer lässt sich so auf den Punkt bringen: „Pfarrer“ ist ein Ausbildungsberuf für Priester (vgl. can. 521 §1 in Verbindung mit §3). Ohne die Unterscheidung von Pfarrer und Priester würde die existentielle Berufung zum geweihten Priestertum funktionalisiert werden. So, als ob die Ehe rein funktional zur Zeugung von Nachkommen da wäre. Umgekehrt würde ohne die Unterscheidung unterbelichtet, dass es für den professionellen Pfarrer-Sein mehr braucht als einen religiösen Ritus der Weihe. Das Priestertum ist eine geistlich begründete Lebenshingabe, eine Berufung, das Pfarrer-Sein ein kompetenzbasierter Beruf.

Die Unterscheidung von Pfarrer und Priester setzt Fragen frei, die bislang in der Verschränkung des einen mit dem anderen als Beantwortet galten. Die Unterscheidung bringt Schwung in einige Debatten.

Durch die Unterscheidung kommt Bewegung in die Frage, ob man sich den Zugang zum Pfarrerberuf nicht auch ohne Priesterweihe vorstellen könnte.

Es gibt Gründe, Priesterweihe und Pfarreramt nicht zu trennen, aber es gibt keinen Grund, dies nicht rechtfertigen zu müssen, weil Priester und Pfarrer eben nicht identisch miteinander sind.

Die Unterscheidung verhilft dem Priestertum zu neuem Sinn.

Schauen wir dazu auf das, auf was das Priestertum als Lösung reagiert: Auf ein anthropologisches Grundbedürfnis.

Jede Religion als Sinnsystem zur Kontingenzbewältigung kennt in allen Ausprägungen – in allen Weltreligionen, in den Naturreligionen und den pseudo-säkularen Formen vom Fußballtempel bis zum Musikkult – die Rolle von „herausgehobenen“ Menschen. Ein Kennzeichen von Religion ist nämlich die Inkorporation dessen, was über Körper und Verstand des Menschen hinausgeht, in erfahrbare Vollzüge: Ob der christliche Weihe-Priester mit seinem zauberhaften „hoc est corpus“ (Hokuspokus), die Sinndeuterin mit ihren ritualisierten Wochenendseminaren, der bücherschreibende Therapeut oder der Musiker und Lichtkünstler auf seinem Bühnenaltar. Immer geht es darum, Komplexität zu bearbeiten – durch das personifiziert Schamanische, Rituelle, Heilige, Magische, durch Bilder, Licht, Farben, Geruch, Worte, Klang und Trance.

Es gibt viele Priester – und, ja, Priesterinnen – in unserer Zeit , weil es Menschen gibt, die Sinn für das Numinöse in der Welt haben, Transzendenz offen halten, sie deuten, versprachlichen, re-symbolisieren und anderen Menschen zugänglich machen. Nicht wenige solcher Menschen haben „Gemeinden“ um sich.

Alle Versuche, die Rolle des Priesters in der katholischen Kirche zu entmystifizieren, schlagen dagegen fehl und gefährden sogar die religiöse Bedeutsamkeit von Kirche. Die Zukunft der Kirche braucht das Priesterliche, das mehr ist als soziale Pädagogik. Sinndeutung über eine professionalisierte Rolle, z.B. von Laientheolog*innen, zu kultivieren trifft nicht das Bedürfnis der Menschen. Wieviele Gemeindereferentinnen werden von den Menschen als Priesterinnen angefragt? Das hat nichts damit zu tun, dass die Menschen etwas noch nicht verstanden haben, sondern dass sie nicht danach suchen, etwas zu verstehen, sondern etwas zu erleben. Gerade in Krisensituationen und biographischen Hoch-Zeiten ist es verheerend, Menschen ihr numinöses Bedürfnis zu intellektualisieren oder zu pädagogisieren oder ihnen erst die „innerbetriebliche Organisationslogik“ erklären zu müssen. Warum man also als xy dies und das jetzt darf oder eben auch nicht und das man deshalb noch auf jemand anders warten muss. Wenn ich eine*n Servicetechniker*in der Telekom zu mir nach Hause bestelle, ist mir ja auch egal, wie die Telekom sich intern organisiert, welche Rolle dieser Mensch in der Organisation hat und in welcher Gehaltsklasse sie/er verdient. Ich möchte, dass sie/er kompetent ist und mir hilft.

Die Unterscheidung betont die notwendige Professionalität des Pfarrerberufs.

Das kirchliche Amt braucht seine Ordnung im Sinne von Vollmacht, Leitung und (für die Organisation) Kontrolle und Disziplin. Die Pfarrei braucht ihren Pfarrer. Dogmatisch ist dies derzeit nur in Form eines zölibatär lebenden Mannes, der zum Priester geweiht ist, vorstellbar. Okay. Schade. Aber: So, wie sich kirchengeschichtlich aus dem Episkopos, dem Hausvorsteher, der zölibatär lebende Bischof mit seinen – zunächst ja noch – verheirateten Priestern für die Seelsorge in der größer werdenden Diözese das Ideal des modernen Pfarrer-Priesters konstruiert hat, könnte man auch auf die Idee kommen, die Symbiose von Pfarrer und Priester wieder zu de-konstruieren und die Unterscheidung von Pfarrer und Priester anders zu legen. Wie anders? Zwischen der funktionalen Leitung in der Organisation einerseits und der geistlichen Führung aus einer kirchlich nutzbar gemachten persönlichen Berufung andererseits.

Zum Abgewöhnen wäre dann ein Priester, der neben dem Auftrag zur Repräsentanz und Sinnentfaltung des Transzendent-Numinösen noch Vorsteher, Jurist und Polizist zu sein hat – also Pfarrer. Dieses Pfarrer-Priesterverständnis entspricht der Organisationslogik einer „totalen Organisation“, wie sie die römisch-katholische Kirche seit gut 140 Jahren ist (… nicht länger, by the way). Die heutige Attraktivität dieses Berufsbildes lässt sich an den Zahlen der Priesteramtskandidaten ablesen. Es steht aber zu vermuten, dass nicht „das Priesterliche“ in der Krise ist, sondern seine Funktionalisierung für eine Organisation. (Junge) Menschen sind heute frei und sozial wohlhabend genug, nicht den Preis dessen zahlen zu müssen, ihre Selbstverwirklichung unter den Gesetzmäßigkeiten einer Institution zu suchen. Mancher altgediente Priester sagt: „Wäre ich noch mal jung, ich würde wieder Priester werden. Aber mich selbstständig machen.“

Pointiert gesagt: Gibt der Pfarrei einen Pfarrer, als episkopalen Aufpasser und Verbinder im Auftrag des Ortsbischofs und lasst die Menschen, die ein priesterliches Charisma haben, Priester sein. Hinter manchem überforderten Pfarrer steckt ein exzellenter Priester. Und lasst uns über Priester (w/m/d) sprechen, weil Gott uns die Begnadungen ja schenkt. Welche Funktion wäre in der Unterscheidung von Pfarrer/Leitung und Priestertum/Heiligungsdienst in Gefahr?

Mangel führt immer zu absurden Lösungen. Nicht notwendiger Mangel aber ist grotesk. Folge ich der Unterscheidung von Pfarrer und Priester komme ich zu der Erkenntnis: Die katholische Kirche hat nicht zuwenig Priester, sie hat zuwenig Pfarrer. Sie hat groteskerweise zuwenig genutzte Priesterberufungen und lässt selbst unter den Priester-Männern die kompetenten Pfarrer-Professionals in einer Kohorte von mittelmäßigen Kirchenbeamten verblassen. Denn, ja, es gibt sie, die Pfarrer, die keine Scheu vor großen und sogar der Leitung mehrerer Pfarreien haben. Anders gesagt: Es gibt mehr episkopale Berufungen, als es Bischöfe gibt.

Es liegen also Lösungsräume bereit, die man vorher nicht gesehen hat. Sie sind nur eine Seilbreite entfernt.

Die Unterscheidung hat auch Bedeutung für die Diskussion über den Klerikalismus.

Eine größere Differenzierung, das Priestertums nicht in exklusiver Weise mit der Amtsgewalt, der Postetas, zu verbinden, entsorgt die Debatte, das Priestertum als etwas zwangsläufig Klerikales zu verstehen, dessen sich zu entledigen wäre.

Und während die Unterscheidung zwischen Pfarrer und Priester stärker zu ziehen wäre, sollte die Unterscheidung zwischen Priester und Laie weniger gezogen sein. (Auch durch weniger Unterscheidung verändert sich ja was.) Denn wenn jede*r Getaufte Teil hat am Priestertum Christi (und deswegen legislativ in Ausnahmefällen, dogmatisch aber ordentliche*r Spender*in von Sakramenten sein kann), ist die absolute Unterscheidung zwischen Priester und Laie Nonsens. Der Effekt: das Weihepriestertum käme in seiner besonderen Funktion, nicht in seiner vom Rest abgetrenten Ontologie zum Vorschein. Und, man bedenke das Zerrbild zum absolut gesetzten Priester: Jedes in seiner „Ontologie“ erstarkte Verständnis des Laienchristen ist … Laiismus.

Wenn man einmal anfängt, Unterschiede zu machen.

Zum Weiterlesen:

- Peter Hundertmark: Gemeinden gründen! Skizzen für eine Selbstorganisation der Christgläubigen. Besonders das Kapitel „Dienste und Aufgaben.“

- Karl Rahner: Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance. Vor allem das Kapitel „Entklerikalisierte Kirche“.

Die Unterscheidung von amtlichen Dienst und Engagement

Eine heute aufgrund der Herausforderungen in den Pfarreien aufgeweichte Unterscheidung ist die zwischen Haupt- und Ehrenamt. Da wird munter in Landkarten herumgemalt. Aber die Landschaft verändert sich nicht: Ehrenamtliche bleiben in der heutigen Konstruktion von Hauptamtlichen durch ein Qualitätskriterium unterschieden. Hauptamtliche sind die Profis, Ehrenamtlichen tun ihren Dienst freiwillig und engagiert.

Doch das wertet nicht nur den faktischen zeitlichen und fachlichen Einsatz von Ehrenamtlichen ab und lässt – by the way – fragen, ob Hauptamtliche ihren Dienst dann also nicht engagiert verrichten. Es wird noch dazu paradox, wenn Ehrenamtliche aufgrund von Ressourcenmangel im hauptamtlichen Personal „professionelle“ Dienste wie liturgische Vorsteheraufgaben, Verkündigung/Katechese und Leitung übernehmen sollen. Denn was sind professionalisierte Ehrenamtliche anderes als Pseudo-Hauptamtliche?

Umgekehrt wirkt die Organisation von Kirche nicht wirklich bereit, eine ehrenamtliche Kirche zu werden, unterstützt durch Hauptamtliche. Es wird eher versucht, sich im Selbstverständnis eines Bundesliga-Fußballvereins wie ein lokaler Sportverein zu organisieren, aber davon auszugehen, weiterhin Champions League-Niveau zu erreichen. Zuende gedacht hätte eine ehrenamtliche Kirche mit der heutigen Hauptamtlichenkirche soviel gemeinsam wie die linke mit der rechten Seite eines durch ein Seil geteilten Raums: Nichts. Der Versuch, das Ehren- ins Hauptamt zu integrieren, wird an zu hohen Erwartungen scheitern und umgekehrt verhindert der Professionalitätsanspruch die Integration des Haupt- ins Ehrenamt.

Jede Brücke über die Unterscheidung zwischen Haupt- und Ehrenamt führt also nicht weiter, weil die Unterscheidung selber nicht weiterführt. Gibt es eine andere? Ja. Die zwischen amtlichem Dienst und freiwilligem Engagement.

Freiwillige Professionalität

Das deutsche Wort „Ehrenamt“ ist ein Zwitter: Halb Ehre, halb Amt. Solange „Amt“ aber mit einem gewissen Grad an Professionalisierung verbunden ist – was angesichts fachlicher Qualität und amtlich-geistlicher Beauftragung in Seelsorge und Pastoral richtig ist – hinkt eines von beidem: entweder die Freiwilligkeit, das ungebundene Engagement, die Projekthaftigkeit des Einsatzes oder die erwartete Kompetenz und Zuverlässigkeit. Gesucht werden eierlegende Wollmilchsäue. Doch die sind eine sehr seltene Art. Und das gerne apodiktische Ausspielen der einen gegen die andere Seite – „Ich kann nur Abends, ich mache das ja Ehrenamtlich. Da müsst ihr euch schon nach richten.“; „Nein, ich diskutiere mit Ihnen nicht über das katechetische Programm der Erstkommunion. Bitte erkennen Sie meine fachliche Qualifikation an, obwohl ich neu hier bin.“ – frisst Energie, nervt und frustriert.

Sauberer wäre: Menschen übernehmen freiwillig verpflichtende Ämter, zu denen sie sich berufen fühlen. Sie erfüllen dazu persönliche und fachliche Kriterien, werden ausgebildet und begleitet, beauftragt und gesandt, sind in ihren Ämtern verantwortlich und verantwortbar zu machen und erhalten durchaus auch Geld dafür. Ob ein Vollzeitgehalt bei einem Vollzeitjob mit Vollzeitaufgaben oder eine Aufwandsentschädigung für einige Stunden qualitativ überprüfter Arbeit.

Auf der anderen Seite gäbe es die Engagierten, die sich für Aufgaben anwerben lassen, deren Tätigkeit das Spektrum der Pastoral erweitert, von denen – wichtig! – die Pastoral aber nicht abhängig ist.

An einem Beispiel: Das wäre die Unterscheidung zwischen den Trainer-Eltern und den Kuchenback-Eltern in der Fußballmannschaft meines Sohnes. Beides ehrenwerte Dienste, aber funktional unterschiedlich bzw. auf unterschiedlichen Ebenen relevant (… denn einem Fußballspiel ohne Kuchen würde aus Elternsicht durchaus etwas fehlen).

Eine solche Unterscheidung würde in den Gefügen unserer Pfarreien und Gemeinden einiges verändern. Ich halte es beispielsweise für unverantwortlich, dass Katechet*innen ohne jedwede Qualifizierung Glaubenswissen vermitteln sollen bzw. können sollen. Der Fußballtrainer unseres Sohnes besucht regelmäßig Trainerlehrgänge und hat Spaß daran. Ich glaube, das sieht man dem Spiel der Kinder an, ohne übertriebene Leistungsgedanken zu hegen. Ohne persönliches Zeugnis geht es in der Katechese nicht, aber nur durch persönliches Zeugnis auch nicht. Ähnliches gilt für Lektor*innen. Warum müssen Jugendleiter*innen und Wortgottesleiter*innen einen Kurs besuchen, „Tischmütter“ aber nicht?

Der Kaufpreis amtlicher Professionalität in der Spitze ist der Verlust pastoraler Qualität in der Breite. Das war schon immer so, denn es liegt der bisherigen Unterscheidung zugrunde. Solange es genug Häupter für das Amt gab, ist das nur nicht weiter aufgefallen.

Hauptehrenamtlichengagierte Leitungsdiensthilfsjobs?

Schauen wir vertieft auf „ehrenamtliche Leitungsdienste“ von Gemeinden, wie sie in manchen Diözesen als Strukturanwort auf „Häuptermangel“ gedacht werden. Was beobachtbar dabei herauskommt sind überschätzte Ressourcen, pastorale Träumereien, kirchenrechtliche Krücken, bemühte Versuche. Die konkrete Umsetzung ist kompliziert. Die Lösung knirscht. Aber wenn etwas nicht leicht geht, läuft etwas nicht rund. – Vielleicht muss man mal ein paar Seile anders legen?

Wenn es, den bisherigen Gedanken folgend, nicht länger um eine Unterscheidung von Haupt- und Ehrenamt gehen würde und in Folge dessen nicht länger um die Überwindung einer Differenz, damit Ehrenamtliche (Leitungs-)Funktionen (mit-)übernehmen könnten, für die das System nicht ohne Grund als Lösung bislang Hauptamtliche (ja, sogar Kleriker) vorgesehen hatte, also der Raum von den bisherigen „Verstrickungen“ frei wird für die Suche nach „ganz anderen“ Lösungen, dann müssen wir nicht weit schauen, weil über Leitung schon viel in der urkirchlichen Zeit nachgedacht wurde. Also in einer Zeit, in der das Hauptamt noch nicht „erfunden“ und ins System eingetragen war. Die Lösung ist (wie immer, übrigens) in der Landschaft schon da, sie ward nur nicht in die zuletzt gültigen Landkarten eingetragen.

Das, was lokale Leitung / Gemeindeleitung meint, ist im Begriff der/des „Ältesten“ bereits geformt. Wir suchen „Älteste“ für unsere Gemeinden. Älteste heißt: Erfahrene, anerkannte, nicht für eigene Vorteile sorgende Menschen. Früher waren das in der Tat ältere Menschen und auch nur Männer. Das sollten wir in die heutige Zeit holen. Aber ansonsten liegt in dem, was das urkirchliche Ältesten-Amt ausmacht, alles bereit.

Wir aber haben das Prinzip der „Ältesten“, der Gemeindevorsteher aus der Mitte der Gemeinde, aufgegeben zugunsten einer Funktionalisierung und Professionalisierung der Pastoral, verbunden mit einer Ämterhörigkeit – ob Ehren-Amt, Haupt-Amt oder Weihe-Amt. Noch dazu als Ein-Personen-Leitung, wie sie nur feudalistischen Systemen zu eigen ist.

Leitung gehört nach innen

Dabei ist etwas verloren gegangen, was man heute neumodisch „Selbstorganisation“ nennt: Leitung gehört nach innen. Die Betonung mancher hauptamtlicher Seelsorger*in „bei der Gemeinde sein zu wollen“ ist ein Spiegelphänomen dessen.

Zeitgenössische Bewegungen machen es vor: Leitung entsteht aus der Gruppe heraus. Auch die frühe Jesus-Bewegung verhandelt den Führungsanspruch, wählt, delegiert, differenziert nach Funktionen, bevollmächtigt. Man kann auf andere Kirchen, v.a. Freikirchen und ihre Organisation schauen, um heutige Realisationen dessen zu entdecken.

Gemeinde als soziale Größe leitet sich selber. Der Schrei nach Hauptamtlichen ist ein gewohntes Muster aufgrund bisheriger Unterscheidungen. Aber sollten wir dieses nicht da lassen, wo es herkommt? Im Antimodernismuskampf und – sozialpädagogisch gewendet – in den 1970/80er-Jahren?

Leitung als Kompetenz, Begleitung als Profession

Schließlich: Menschen, die Gemeindeleitung übernehmen, ohne dass es deren Hauptberuf ist, sind keine Vollzeit-Fachkräfte und auch die besten Schulungen machen sie nicht dazu. Ihre Aufgabe kann es nicht sein, Hauptamtliche zu ersetzen. Mal so gedacht: Wir leben in einer hochspezialisierten Gesellschaft, in der man sich Fachdienste einkauft. Wenn die Leitung der Gemeinde also den Menschen in der Gemeinde gehört, sind die Hauptamtlichen die hinzugeholten Fachkräfte. Dann wäre es überdies eine Vergeudung von Ressourcen, Fachkräfte für professionelle soziale Begleitung und seelische Integrität in der Gemeindeversorgung nur an einem Ort zu binden. Im 9. und 10. Kapitel des Lukas-Evangelium gibt es eine frühe Reflexion dessen: Die Jünger*innen sollen solange in einem Haus bleiben, bis dieses aus sich heraus wirksam sein kann. Dann geht es weiter.

In den Jugend- und Erwachsenenverbänden lässt sich das Modell ehrenamtlicher Leitung und hauptamtlicher Funktionäre gut studieren – und mit allen Chancen, Risiken und Grenzen erlernen.

Zum Weiterlesen:

- Deutscher Freiwilligensurvey.

- Reflexionen über die Hauptamtlichenkirche.

- Ronald Hitzler et al.: Posttraditionale Gemeinschaften.

- Barbara Langmaack: Wie die Gruppe laufen lernt.

- Bernd Oesterreich: Das kollegial geführte Unternehmen.

Die Unterscheidung von Kirche und Kirchengebäude

Nach diesen ausführlich entfalteten Unterscheidungen ist die vierte einfacher eingeführt, aber deswegen nicht weniger wirkmächtig. Sie zeigt sich in sprachlicher Achtsamkeit: Warum reden wir von „Kirche“ wenn wir doch eigentlich „Kirchengebäude“ meinen?

Die achtsame Unterscheidung von Kirche und Kirchengebäude bewirkt zweierlei: Erstens lockert sie auf, dass Kirche auch ohne Gebäude Kirche ist – weil man das ja sprechen kann, es also vorstellbar ist und gedacht sein kann. Zweitens lässt sich dann, wenn Kirche auch ohne Gebäude als Kirche gedacht und gesprochen sein kann, leichter denken und sagen, dass Kirche in Zukunft mit weniger Kirchengebäuden Kirche sein wird müssen.

Welch Universum von Möglichkeiten.

Schluss

Der Anlass zu diesem Text ist persönlich motiviert: Wie erhalte ich mir Kontakt zu einer Form von Kirche, die ich entschieden nicht mitgehe, weil ich ein paar Unterscheidungen anders setze? Aber ich weiß ja: ohne Kontakt, ohne Kommunikation geht es nicht. Also werbe ich um eine andere Perspektive, die wahrgenommen werden kann, aber genügend Unterschiedlich ist. Was die einen dann „Pionier“ nennen, nennen andere „Exot“ oder gar „Idiot“. Es ist die Position eines Grenzgängers auf dem Seil. Ein Toröffner, ein Brückenwart. Irgendwas zwischen Gandalf, dem Weisen und einem Hofnarr – also zwischen dem liebenswürdigen Spinner und dem erlaubten Frechdachs. Solche Leute stehen woanders, aber sind im Blick. Was eine gute Position für einen Berater ist.

In der „Unendlichen Geschichte“ von Michael Ende hält die kindliche Kaiserin dem Erdenjungen Bastian ein Staubkorn hin. Das ist alles, was von Phantasien übrig geblieben ist. Sie fordert ihn auf, ihr einen neuen Namen zu geben, damit Phantasien neu entstehen kann. Bastian versteht zunächst nicht, ist überfordert, versucht den Wunsch des Mädchens in seiner erlernten Logik umzusetzen, fragt, warum es denn einen neuen Namen braucht. Als er den Namen dann doch nennt – den Namen, den er schon längst gekannt hat – entsteht Phantasien neu.

Eine Unterscheidung, die einen Unterschied macht. Eine Entscheidung, die die Perspektive verändert. Eine Bezeichnung, die alles, was da ist, neu benennt. Und eine neue Wirklichkeit entsteht.

„Die Schwierigkeit ist nicht neue Ideen zu finden, sondern den alten zu entkommen.“

John Maynard Keyner

Nachklapp: Unterscheiden als Bearbeitung von Komplexität

Die Arbeit mit Unterscheidungen ist eine Weise der Reduktion von Komplexität. „Wenn alles sein kann, lasst uns differenzieren: Einerseits, andererseits.“ So entsteht Wirklichkeit inmitten allen Nichtwissens.

Was ein System bildet und was nicht, ist nämlich nicht Regelbasiert, weil es eine erste Unterscheidung geben muss, die erst die Regeln setzt. Systeme entstehen wie Phantasien „aus dem Nichts“. Wobei das Nichts nicht leer, sondern voller Sinn ist, aber kontigenter bzw. systemisch formuliert, emergenter Sinn. Der Rationalität geht immer etwas Unbestimmbares voraus. In der systemtheoretischen Terminologie spricht man von „unentscheidbaren Entscheidungen“. In der Theologie vom schöpferischen Geist, der weht, wo er will. Oder: „Am Anfang war das Wort.“ Der biblische Schöpfungshymnus in Genesis 1 ist nicht anderes als eine Unterscheidungserzählung. Davor war: Gottes Geist im Tohubawohu.

So beginnt also auch die Geschichte der Kirche mit Unterscheidungen. Wobei die für regelbasierte Menschen provozierende Frechheit, entschiedende Entscheidungen als im Letzten (oder Ersten) unentscheidbare Entscheidungen zu bezeichnen, dass argumentativ schwergewichtige Normen also nichts anderes als hingelegte Seile auf dem Boden eines Raums sind, der Preis dafür ist, auch auf neue Kontingenz reagieren zu können, die man sogar als Offenbarungshandeln Gottes verstehen kann.

Komplexität lässt sich nicht regulieren, selbst durch etwas Kompliziertes nicht. „Die Selektion von Entscheidungen ist ein Prozess in der Zeit.“ (Niklas Luhmann) Oder mit Papst Franziskus: „Wir müssen eher Prozesse in Gang bringen als Räume besetzen.“

Jesus spricht in den Evangelien davon, dass man nicht beidem dienen kann: Gott und dem Mammon. Also der Kontingenz des Seins und der Regelhaftigkeit des Wertgebens. Was nicht bedeutet, dass es keine Werte und Regeln geben könnte. Im Gegenteil, sie sind unabdingbar, weil man, wenn man ständig alles unterscheiden müsste, zu nichts anderem kommt. Aber Regeln, Programme und Prozesse sind die Folge, nicht die Ursache. Sie sind Korrelativ.

In Organisationen – wie die verfasste Kirche eine ist – ist es interessant zu beobachten, dass die Weise, Komplexität zu reduzieren, dazu tendiert, die komplexen Dinge auf höhere Ebenen der Organisationen zu ziehen, die dann dort immer komplizierter werden. Fragen Sie mal Ihren Pfarrer, Bischof und Generalvikar danach. Herauskommen komplizierte Dinge wie diözesane Ordnungen, unter denen alle leiden und murren, weil sie versuchen, alles zu ordnen, vulgo: zu entscheiden. Wenn man aber die Kompetenz zur Entscheidung von Sinn in unteren Ebenen einer Organisation belässt, verringert sich die Komplexität in der Gesamtorganisation. Wenn man z.B. viel Verantwortung in die Gemeinden gibt, wird es für die Pfarrei und das Bistum einfacher. Höheren Ebenen einer Organisation kommt die Funktion und Verantwortung zu, die Unterscheidungsfindung im System zu moderieren. Ziel in der Gesamtorganisation ist nicht die gemeinsame Vereinbarung, sondern eine widerspruchsfreie Lösung. Komplexität muss man in Organisationen mit der Haltung begegnen, sie nicht auflösen, aber unterscheiden zu wollen.

Verschenken Sie also Seile. Und haben Sie selber auch immer eines dabei.

Zum Weiterlesen:

- Niklas Luhmann: Zur Komplexität von Entscheidungssituationen.

Photo by 1983 (steal my _ _ art) on Unsplash